Un antico borgo, esempio di architettura rurale nell’alta montagna modenese

Il monte Cimone è stato frequentato sin dall’antichità come dimostrano il ritrovamento di numerosi reperti archeologici. Era abitato sino all’altitudine di 1350-1400 metri sul livello del mare; lo prova un documento del 753 d.C. in cui il re longobardo Astolfo dona all’abate Anselmo di Fanano : 16.000 ettari della parte alta del Cimone riservati al pascolo e alla raccolta della legna secca da parte dei residenti delle frazioni di Canevare, Fellicarolo, Ospitale e Serrazzone ( gli Usi civici tuttora operanti per i residenti di tali frazioni ). Il borgo “la Serra” nella frazione di Canevare di Fanano confina direttamente con i pascoli di questi Usi civici ed è un nucleo molto antico di case di pastori che abitavano le pendici più alte del monte Cimone; più in alto ancora ci sono solo pascoli per i greggi di pecore e boschi di faggi sino ai 1800 metri, poi c’è la fascia dei mirtilleti e infine solo prati sino alla cima di 2100 metri. Su questa linea dei 1350 metri sul livello del mare nella frazione di Canevare permangono tre borghi antichi: La Serra, il Fusano e la Binella. Altri nuclei sono stati costruiti in periodi più recenti (‘700-‘800). Naturalmente ci sono altri borghi antichi a quote più basse sino al centro di Canevare e infine sino al centro di Fanano.Il primo documento che attesta l’esistenza del borgo La Serra si trova nel libro di padre Joseph del 1684-1686 che, pur non riportando alcuna carta topografica, costituisce un catasto completo dei terreni coltivati, una descrizione dettagliata ed esaustiva di tutte le località del Comune di Fanano che si traduce in una “istantanea” della Comunità e del suo territorio a metà del ‘600; molte di queste località sono rimaste nei secoli sino ai giorni nostri e costituiscono ancora l’ossatura principale del territorio agricolo.

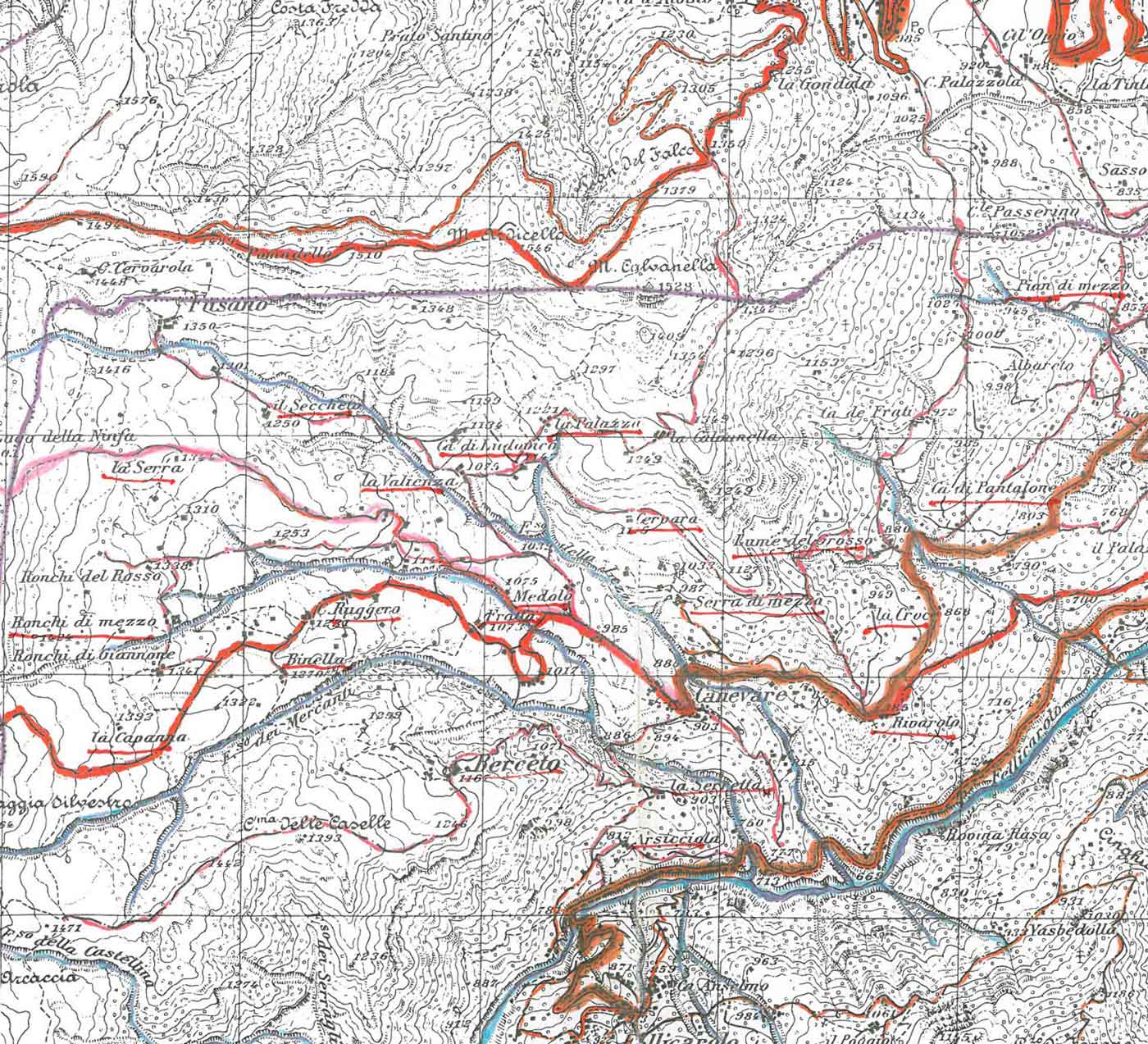

Per una lettura più completa dell’argomento si rinvia al n.27 della rivista “ Fanano fra storia e poesia “ in edicola dal luglio del 2017, all’articolo “ Per una storia del paesaggio montano e della popolazione di Canevare “ pag.137-155. L’elenco dettagliato delle località di padre Joseph è stato confrontato con le località riportate in carte topografiche di epoche successive e un registro di numerazione civica:

-1800: Estratto della carta topografica dell'Istituto Geografico militare austriaco;

- 1811: Registro per la numerazione di tutte le case del Comune di Fanano (dall'articolo di Gaetano Lodovisi "Popolazione e Famiglie di Canevare" riportato sul n. 25 del Giugno 2015 di "Fanano tra storia e poesia ");

- 1821: Estratto della carta del Genio Militare Modenese (Magg. Carandini);

- 1894: Catasto terreni e fabbricati dello Stato italiano relativo alla frazione di Canevare (quadro di unione 1:25.000 e tavole 1:2000);

- 1935: Estratto 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare dello Stato italiano;

- 1935: Estratto 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare dello Stato italiano;

- 1978: Estratto della carta tecnica regionale (1:5000, 1:10.000, 1:25.000).

Tutte le carte confermano la permanenza a quelle date del borgo La Serra; il catasto del 1894 riporta anche le planimetrie degli edifici che insistono sulla stessa odierna area di sedime; un particolare interessante è che già dal ‘600 a La Serra abitava una famiglia Bellettini che ritroviamo in tutte le epoche successive sino ai giorni nostri.

Antico borgo La Serra, fotografia storica dei primi anni del '900

Antico borgo La Serra, fotografia storica del 1966

La carta I.G.M. del 1935 è particolarmente importante perché restituisce la conformazione del territorio prima della costruzione di strade carraie e di altre infrastrutture che caratterizzano l’attuale territorio e conferma che il collegamento principale del borgo “La Serra” era rappresentato dalla mulattiera della Serra che partiva dal Lago della Ninfa e arrivava sino al centro di Fanano.

Questo paesaggio mantiene ancora oggi una forte qualità ed esercita una grande attrattiva per italiani e stranieri; va dunque conservato e ristrutturato; al turismo invernale va associato il turismo estivo, ad esempio riscoprendo i percorsi storici delle mulattiere. Possono essere incentivate attività di agriturismo, troppo in fretta classificate come marginali.

La riqualificazione del borgo “La Serra” è iniziata nel 2014 ed è ora in via di completamento: ha mantenuto la struttura storica e l’immagine tradizionale della muratura in sasso, ma le abitazioni sono state dotate di confort avanzati.

Il borgo La Serra nel 2014 prima dell'intervento di ristrutturazione

Un primo consuntivo: una ristrutturazione che ha ricevuto il gradimento di tutti

L'ingresso del borgo dopo la restrutturazione, gennaio 2019

Anche per il borgo La Serra è tempo di consuntivi: l’insieme del borgo si è completato in questo ultimo anno e rimangono da ultimare solo la parte impiantistica e di finitura di tre abitazioni che verranno terminate secondo le scelte degli acquirenti. Si può quindi trarre un primo consuntivo di questo programma di ristrutturazione che è stato per molti versi innovativo:

Innanzitutto il borgo La Serra è un luogo unico con un paesaggio incantevole che attrae gli amanti della montagna; l’attrazione aumenta per la vicinanza agli impianti di sci del Comprensorio del Cimone , al lago della Ninfa e all’infittirsi dei percorsi pedonali e ciclabili nel comprensorio, tenuti puliti in questi ultimi anni.

- In secondo luogo la ristrutturazione è progettata e realizzata per abitazioni da abitare tutto l’anno sia d’inverno che d’estate, sempre accessibili e utilizzabili.

- In terzo luogo sono abitazioni a bassissimo consumo energetico ( la maggior parte di classe energetica A+), e per le quali si è operato il consolidamento antisismico certificato con collaudo.

- In quarto luogo il borgo ristrutturato in sasso a vista , con copertura in legno e pietra naturale, con giardini privati delimitate da staccionate in castagno, hanno conferito un’immagine omogenea ed unitaria , che ripropone l’architettura tipica dei borghi storici dell’alto Appennino modenese.

- Un quinto aspetto riguarda la distribuzione interna, molto flessibile e prevalentemente ad “open space” con ampi soggiorni attorno cui gravitano i servizi e le camere da letto.

- Il sesto elemento positivo, ed anche il più sorprendente, è che ciascun nuovo proprietario ha completato gli interni dell’abitazione con una forte personalizzazione ed una attenta cura dei particolari, anche avvalendosi di architetti e di interior designer. Sono avvenute quindi scelte tra loro differenziate: dallo stile “country” allo stile tradizionale-naturale sino allo stile “high-tech” di più recente invenzione, come si può vedere nella serie di foto di documentazione delle abitazioni realizzate.

Prospetto est, settembre 2019

Prospetto est, Casa della Rosa antica, settembre 2019

Vista dalle abitazioni affacciate a est, settembre 2019

Vista verso il Monte Cimone, settembre 2019

Vista del Monte Cimone dalla finestra caratteristica finestra circolare della Casa del Giglio Martagone, novembre 2018

Villa con laghetto, settembre 2019

Soggiorno passante della villa con laghetto, settembre 2019

Soggiorno passante della villa con laghetto, settembre 2019

Villa di testa a sud, settembre 2019

Doppio volume della zona giorno della villa di testa a sud, settembre 2018

Scala della villa di testa a sud, settembre 2018

Zona living della villa di testa a sud, settembre 2018

Dettaglio del bagno della villa di testa a sud, settembre 2018

Dettaglio del bagno della villa di testa a sud, settembre 2018

Vista tra i comignoli in pietra del Villino, settembre 2019

Corte interna con ingressi della Casa del Giglio martagone e della Casa della Rosa antica, settembre 2019

Mansarda, settembre 2018

Ingresso della mansarda, Dicembre 2018

Zona giorno della mansarda, Dicembre 2018

Soggiorno della Villa di testa est-ovest, settembre 2018

Soggiorno della Villa di testa est-ovest, settembre 2018

Angolo camino della Villa di testa est-ovest, settembre 2018

Stanza da letto della Villa di testa est-ovest, settembre 2018

Bagno della Villa di testa est-ovest, settembre 2018

L'insieme del borgo dopo la restrutturazione, dicembre 2018

Il recupero di elementi costruttivi tipici dell’architettura rurale dell’alta montagna modenese : muri in sasso , regge, camini, marcolfe

Caratteristica Marcolfa in pietra realizzata da "La Bottega del sole Fanano" posta a "vegliare" su una abitazione del Borgo

Le case antiche dei pastori e dei contadini del Frignano, soprattutto nelle parti di alta montagna, erano fatte di muri in pietra posata a secco, con velatura d’intonaco di calce e sabbia di fiume sia all’esterno che all’interno. Si usava il legno solo per i solai e per l’orditura dei tetti che erano coperti da tre strati di lastre di pietra locale.Le porte e le finestre erano riquadrate con “ regge “ in pietra , anche i rari portici erano sostenuti da pilastri in pietra locale.

Il riscaldamento delle case era fornito dal camino di pietra posto nella zona cucina/ pranzo e in qualche modo serviva l’intera abitazione. Il tiraggio era assicurato da comignoli pure in pietra che terminavano con una lastra quadrata, sormontata da una pigna di pietra chiamata “marcolfa”.

Le marcolfe potevano essere teste più o meno raffinate, scolpite su un sasso, o semplici pezzi di pietra piramidali. Venivano poste oltre che sui comignoli anche sulle facciate e sulle porte d’ingresso. Avevano un carattere chiaramente “scaramantico” di protezione della casa dagli spiriti maligni e dai nemici in genere.

Marcolfa viene considerata una parola composita di origine germanica: marck= confine + wolf= lupo e cioè “colui che custodisce i confini” o “il lupo che custodisce il focolare domestico”.

Nell’alto Appennino modenese è diffusa la leggenda che la marcolfa in pietra deriva dalla consuetudine in tempi antichissimi di esporre la testa del nemico vinto all’ingresso o sui tetti delle proprie case per dissuadere altri nemici.

Comunque la s’interpreti, le marcolfe, i camini e i comignoli tutti in pietra sono stati elementi singolari e specifici dell’architettura rurale del Frignano e dunque particolari importanti di queste case in sasso.

Con l’abbandono della montagna e l’affermarsi della nuova edilizia senza alcuna regola funzionale e compositiva, anche i camini e i comignoli sono stati fatti con diversi materiali e nelle forme più svariate e bizzarre: dai camini in prefabbricato cementizio a quelli in lamiera e acciaio o in altra lega metallica. La qualità dei risultati si è così abbassata.

Riproporre oggi comignoli in pietra nelle forme tradizionali non vuol dire un ritorno al passato; anzi la tecnologia avanzata dei camini, delle termostufe, dei termocamini a legna e/o pellet consente impianti di riscaldamento a basso consumo con alti rendimenti e i comignoli riacquistano forme più congrue con le case in sasso ristrutturate.

Comignoli in pietra con le caratteristiche "Marcolfe" al tramonto, dicembre 2018

Tramonto con vista del Corno alle scale, dicembre 2018

Fanano, 29/01/2020

Articolo di Pietro Bassetto

Fotografie di Gabriele Fiolo, Pietro Bassetto, Marco Cioni e Alberto Mecugni